不眠症でお悩みのあなたは今、睡眠薬をお探しかもしれません。

または、自分が服用している薬は依存性や副作用は大丈夫なのか心配している方も多いでしょう。処方される薬は安全か、気になる方は多いです。

本記事はそんな悩みを解決すべく、効果の強さ・依存性・副作用など気になる疑問を解説します。不安を解消できれば幸いです。

目次

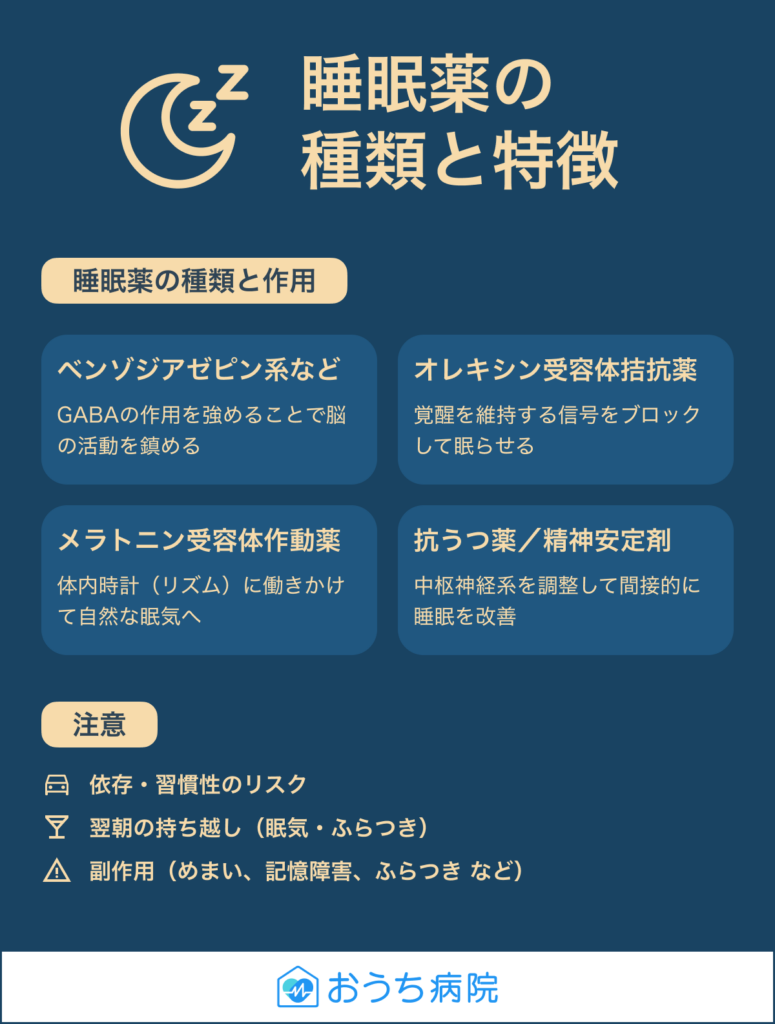

【作用の仕組み別】睡眠薬の種類一覧

睡眠薬には、身体へのアプローチ方法が異なるいくつかの種類が存在します。ここでは、アプローチ方法、つまり作用の仕組み別に一覧にまとめました。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、「ベンゾジアゼピン受容体」の働きを活性化することで、脳の活動を抑制するGABA(脳の神経伝達物質)の働きを強める薬です。

これによりGABAは、リラックスを促す神経伝達物質の作用を強めて、催眠や鎮静作用をもたらします。

効き目が早く、即効性が期待できるいっぽう、依存性や持ち越し効果(翌朝に眠気が残る)、筋弛緩作用による転倒リスクなどの課題があります。

作用時間によって、超短時間型、短時間型、中間型、長時間型に分類されます。作用時間別一覧は、後ほど解説します。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(超短時間型)

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ベンゾジアゼピン系睡眠薬と類似した作用の仕組みを持っている薬ですが、催眠により強い効果を短時間で発揮し、ストンと眠りに落ちる特徴があります。

超短時間型の部類に入ります。シンプルに睡眠導入剤として効果を発揮しますので、入眠の直前に服用します。

また、ベンゾジアゼピン系睡眠薬と違い、翌朝への持ち越し効果やふらつき、転倒リスクが低いとされています。しかし、ベンゾジアゼピン系睡眠薬よりリスクは低いものの、どの薬も副作用の心配がないとは言い切れません。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬には、以下の薬があります。

マイスリー(ゾルピデム酒石酸塩錠)

作用時間が2~4時間程度と短く、朝への持ち越し効果が低いため、眠気が残りにくい特徴があります。寝つきが悪い、布団に入って30分以上眠れない方などにおすすめの睡眠導入剤です。主な副作用は、ふらつき、めまい、睡眠中の異常行動、眠気、頭痛、倦怠感、吐き気、不安、悪夢などがあります。

アモバン(ゾピクロン錠)

マイスリーと類似していますが、副作用として、ふらつき、めまい、睡眠中の異常行動、眠気、頭痛、倦怠感、吐き気、不安、悪夢のほか味覚異常(苦味)がおこる症例があります。作用時間は3~4時間です。

ルネスタ(エスゾピクロン錠)

アモバンが改良された薬です。アモバンより副作用が出にくいとされています。作用時間が6-8時間程度とマイスリー・アマボンより長いです。依存性が少ない睡眠薬とされています。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬とは、メラトニン受容体に作用してその働きを助け、自然な眠りを促す薬です。

メラトニンとは、人間の睡眠と覚醒のリズム(概日リズム)を作り出す、睡眠ホルモンのことで、脳の松果体から分泌され、通常は夜に多く分泌されます。

つまり、人間の体内時計を自然な形で整え、優しく眠りをサポートします。そのため、依存性が低く、高齢者でもリスクが低いとされています。

しかし、 他の薬のようにストンと眠りに落ちるというものではなく、効果は穏やか、効果を実感するまでに時間がかかります。

メラトニン受容体作動薬には以下のものがあります。

ロゼレム(ラメルテオン錠)

懸念される副作用として、頭痛、倦怠感、めまい、眠気、発疹、便秘、吐き気、悪夢、血中プロラクチン上昇があります。

メラトベル(メラトニン錠)

メラトベルは、依存性がきわめて低く、子どもの発達障害に伴う入眠困難などに使用されることが多い薬です。

懸念される副作用として、眠気や頭痛があります。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、覚醒を維持する働きの脳の神経伝達物質オレキシン受容体に結合することで働きを阻害し、睡眠を促します。覚醒を抑えることで、自然な眠りに近い催眠作用を発揮します。

作用時間は長めで、入眠困難のほか中途覚醒や早朝覚醒、熟眠障害にも効果が期待できます。しかし、その分副作用として朝までの持ち越し効果が心配されます。依存性は低いとされています。

主なオレキシン受容体拮抗薬は以下の通りです。

ベルソムラ(スボレキサント)

薬の効果が持続する時間が6~8時間あり、就寝時間や薬を服用する時間により、朝までの持ち越し効果が心配されます。また、レム睡眠の時間が長くなることによる悪夢等の報告もあります。

懸念される副作用として、傾眠(ウトウトした浅い眠りが続き、刺激がないと眠ってしまう意識状態)、めまい、悪夢、頭痛等があります。

デエビゴ(レンボレキサント)

ベルソムラ同様、朝までの持ち越し効果(眠気・ふらつき)や、レム睡眠の時間が長くなることによる悪夢や金縛り等を引き起こす可能性が指摘されています。

懸念される副作用として、傾眠(ウトウトした浅い眠りが続き、刺激がないと眠ってしまう意識状態)、頭痛、めまい、悪夢、幻覚、金縛り、睡眠時随伴症、夢遊病等があります。

クービビック(ダリドレキサント)

ベルソムラ、デエビゴより後の、2024年12月に発売された新薬です。朝の持ち越し効果や副作用リスクが軽減している薬とされています。

入眠困難のほか中途覚醒や早朝覚醒、熟眠障害も改善したいが朝まで持ち越したくない、スッキリ目覚めたい方の、新しい選択肢の一つと言えます。

報告例は少ないものの、眠気・頭痛・めまいなどの副作用がまれにあります。

抗うつ薬・精神安定剤

不眠の原因となっているうつ症状を改善することで、睡眠の質の改善も期待できます。しかし、抗うつ薬・精神安定剤を服用している場合、睡眠薬の併用は注意が必要です。

主な抗うつ薬・精神安定剤は以下の通りです。

トラゾドン(トラゾドン塩酸塩錠)

睡眠の質を改善する作用が強く、抗うつ薬のほか不眠症に対しても用いられることがあります。元々は抗うつ薬として開発された薬です。

気分の浮き沈みや、不安や緊張、イライラ、やる気がおきない等の心の症状に働きかけ、心の安定を促します。幸せホルモンと呼ばれる脳内の神経伝達物質セロトニンの量を増やすことで、症状を和らげます。

懸念される副作用は、口が渇く、便秘、低血圧、動悸、失神、徐脈(心拍数が異常に遅いこと)、不整脈、高血圧、起立性低血圧、眠気、めまい、ふらつきがあります。

漢方薬

漢方薬は、体質や症状に合わせて処方されます。自然由来の成分で、体質改善をサポートするのが特徴です。そのため、比較的副作用が少ないとされていますが、効果には個人差があります。

また、即効性はなく、効果発現までには時間がかかります。

不眠に用いられる主な漢方薬は以下の通りです。

加味帰脾湯(かみきひとう)

精神的なストレスや疲労による不眠や不安、動悸などに用いられます。体力がなく疲れやすい方、虚弱体質の方に適しており、気血(生命活動の源泉となるエネルギーと血液)の不足を補い心身を落ち着かせます。

酸棗仁湯(さんそうにんとう)

不眠や神経の高ぶりに効果がある漢方薬で、特に寝つきの悪さや中途覚醒に適しています。心身が疲労して眠れない時や緊張で眠れない時、心を落ち着かせ、睡眠を促す作用があります。

抑肝散(よくかんさん)

イライラや神経過敏、怒りっぽさなど精神的な興奮状態を鎮める効果があります。特に高齢者の神経症状や子どもの夜泣きなどに用いられることが多いです。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

ストレスによる喉の違和感や気分がふさいでしまう時、不安感、不眠などに用いられる漢方薬です。気のめぐりを改善し、心身の緊張を和らげます。胃腸の不調やつわり、咳などの喉の症状にも用いられます。

【作用時間別】睡眠薬の種類一覧

前述したベンゾジアゼピン系睡眠薬の中でも、作用時間が短いものから長いものまで種類が多くあり、作用時間別に分類されます。それぞれ、見てみましょう。

超短時間型睡眠薬

ハルシオン(トリアゾラム)

ハルシオンは、作用時間が約3時間と、超短時間です。脳の興奮状態を鎮め、強制的に寝つきを良くする薬です。

しかし、依存性が強く薬をやめた時の反動である、離脱症状(禁断症状)のリスクが高いため、現在処方する医療機関はあまりありません。麻酔前の投薬として処方されることはありますが、不眠症治療として用いられることは少ないです。

主な副作用として、眠気、ふらつき、めまい、頭痛、倦怠感、意識障害、ふるえ、幻覚があります。

短時間型睡眠薬

短時間型睡眠薬の半減期(薬の血中濃度が半分になるまでにかかる時間)は、6~10時間程度です。半減期=作用時間ではありませんが、半減期が短ければ薬が体から抜ける時間も短いと言えます。

主な短時間型睡眠薬は以下の通りです。

レンドルミン(ブロチゾラム)

不安や緊張を和らげ、寝つきを良くする、ぐっすり眠れるなどの働きがあります。入眠困難や熟眠障害などの方に処方します。

主な副作用として、眠気、ふらつき、頭痛、頭が重い、めまい、倦怠感、意識障害、ふるえ、幻覚があります。

リスミー(リルマザホン塩酸塩水和物)

入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒の改善に効果がある薬です。

自然な眠気に近い穏やかな効き目が特徴です。抗不安作用もあるため、不安や緊張が強いなどの心理的な症状にも有効です。主な副作用として、眠気、ふらつき、高齢者では意識の混乱があります。また依存性も懸念されています。。

エバミール、ロラメット(ロルメタゼパム)

主に不眠症の短期治療に用いられ、即効性があります。入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒の改善に効果がある薬です。

他の薬との相互作用が少ない特徴があります。肝臓への負担も少ないです。主な副作用として、眠気やふらつき、高齢者では意識の混乱があります。

依存性があるため、長期使用や急な中止を避けます。また、車の運転や危険を伴う機械操作、高いところでの作業をしている方は注意が必要です。

デパス(エチゾラム)

主に不安や緊張、抑うつ、睡眠障害などに使用する薬で、抗不安薬に分類される薬です。

即効性があり、抗不安作用と緊張を緩める作用があります。入眠障害や中途覚醒の改善にも役立ちます。

主な副作用として、眠気、ふらつき、高齢者では意識の混乱があります。依存性には注意が必要です。

サイレース(フルニトラゼパム錠)

強い催眠・鎮静作用があり、入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒に効果がある薬です。

即効性があり、麻酔前投与薬としても使用されます。主な副作用として、眠気、ふらつき、倦怠感、高齢者では意識の混乱があります。

長期使用により依存性が生じる可能性があるため、一時的な使用にとどめます。また、車の運転や危険を伴う機械操作、高いところでの作業をしている方は注意が必要です。

中間型睡眠薬

中間型睡眠薬の半減期は、21~28時間程度です。半減期=作用時間ではありませんが、半減期が長ければ薬が体から抜ける時間も長いと言えます。

長期使用により依存性が生じる可能性があるため、長期間の処方や急な中止は避けるべき薬です。

主な中間型睡眠薬は以下の通りです。

ベンザリン、ネルボン(ニメタゼパム)

入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒の改善に効果が期待できる、即効性のある薬です。抗不安作用も期待でき、効果が持続するので、不安や緊張が強い症状にも適しています。

主な副作用として、眠気、ふらつき、高齢者では意識の混乱があります。

ユーロジン(エスタゾラム)

入眠障害や中途覚醒、早朝覚醒の改善に効果があり、即効性のある薬です。抗不安作用があるため、不安や緊張が強い患者にも用いることがあります。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、緑内障患者は服用できなという禁忌事項がありますが、ユーロジンは、緑内障患者でも服用可能です。主な副作用として、眠気、ふらつき、高齢者では意識の混乱があります。

長時間型睡眠薬

長時間型睡眠薬の半減期は、36~85時間程度です。半減期=作用時間ではありませんが、半減期が長ければ薬が体から抜ける時間も長いと言えます。

依存性や強い副作用、急激な中止による離脱症状等が懸念されており、長期間の処方や急な中止は避けるべき薬です。

主な長時間型睡眠薬は以下の通りです。

ドラール(クアゼパム)

中途覚醒や早朝覚醒の症状が強い方に向いています。不安や緊張を和らげ、睡眠を持続させる働きが強く、入眠困難、熟眠障害にも効果を発揮します。

主な副作用は、眠気、傾眠、浮動性めまい、ふらつき、吐き気、頭重感、 倦怠感です。

ダルメート、ベノジール(フルラゼパム塩酸塩)

不安や緊張を和らげ睡眠を持続させる働きが強く、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害の症状が強い方に向いています。麻酔前の投薬でも利用されます。

主な副作用は、眠気、ふらつき、倦怠感、頭重感、口が渇く、過敏症、発疹、頭痛、不安感、 吐き気などです。

睡眠薬を選ぶ時の注意点

睡眠薬を選ぶうえでの注意点をまとめました。確認してみましょう。

- 薬には、すべて禁忌(投薬ができない方)や併用禁忌(併用してはいけない薬)、重要な注意点等が存在します。受診の際は、医師にそれらを考慮の上診断・処方してもらうため、必ずおくすり手帳等を活用して、情報を伝えましょう。

- 睡眠薬は、医師の診断のもと、症状や体質に合わせて適切な種類と量を服用することが重要です。用法用量は必ず守ります。

- 睡眠薬には、依存性や中止したさいの離脱症状、副作用のリスクがあります。医師の指示に従い、正しく服用しましょう。

- 自己判断での用量の増減や中止は、危険ですので絶対にしてはいけません。

- アルコールとの併用は、副作用を増強する可能性があるため、絶対に避けてください。

以上を念頭に置き、ご自身の睡眠の状態や悩みに合わせて、医師と相談しながら最適な睡眠薬を見つけてください。

不眠症の処方薬なら「おうち病院 オンライン不眠症外来」

不眠症の治療相談や薬の処方には、「おうち病院 オンライン不眠症外来」がおすすめです。

おうち病院なら、

✅通院時間や待ち時間が不要なので体調が悪い時でも安心受診

✅初診から保険診療可能

✅朝8時〜夜22時まで診察可能 平日夜間・土日祝日いつでも受診可能

✅スキマ時間で受診できるから、朝の準備中・会議の合間・夜のリラックスタイムにも◎

✅予約時間どおりに診察開始だから、朝の準備中・仕事の合間・帰宅後にも受診可能。

✅処方せんは指定薬局へ自動送信 全国6,900店舗の薬局で受け取れるから便利

✅自宅配送サービス「おくすりおうち便」もあるので、薬局に行く時間がなくても安心

近年、依存性の高い睡眠薬の使用について心配の声を聞くことも少なくありません。そのため、「おうち病院 オンライン不眠症外来」では患者の安全を考慮し、依存性の高いベンゾジアゼピン系睡眠薬(ユーロジン、ドラール、ハルシオンなど)の処方を行わない方針を取っています。

代わりに、ラメルテオン(ロゼレム)やレンボレキサント(デエビゴ)など、より依存性の低い薬剤を中心に処方しています。

睡眠薬の懸念点や不安は医師に相談しよう

睡眠薬を一通りいくつかの種類別に解説しました。

睡眠薬には、脳の活動を抑制し強制的に眠りへ導く薬、覚醒維持の働きをおさえることで自然に近い眠気を引き出す薬、体内時計(概日リズム)の調整に働きかける薬、心の安定とリラックスを促すことで正常な睡眠へ導く薬、など様々な作用メカニズムの薬があります。

不眠症の症状が強い場合は、長時間強く効く薬もあります。しかし、重大な副作用や懸念点等課題の多い薬もあります。

不眠症の症状と重大なリスクの両方を正しく知って、医師と相談して納得のいく治療をしましょう。

不安であれば、遠慮せず医師に相談しましょう。